Grundsätzlich gilt: Barrierefreie Websites sind so gestaltet, dass sie für alle Nutzer zugänglich sind, einschließlich Menschen mit Behinderungen.

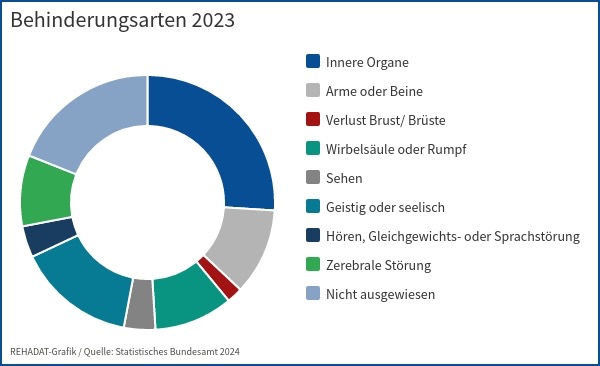

Ende 2023 waren in Deutschland 7,9 Mio. Menschen als schwerbehindert gemeldet. Die Einschränkungen verteilten sich laut der Statistik der schwerbehinderten Menschen wie folgt

Die wichtigsten Arten von Behinderungen kurz zusammengefasst:

- Sehbeeinträchtigung und Blindheit

- Hörbeeinträchtigung und Gehörlosigkeit

- Motorische Beeinträchtigungen

- Kognitive Beeinträchtigungen und Lernbehinderungen

- Photosensibilität

- Mehrfachbeeinträchtigungen